もう一つの正源寺~消えた子供たち~

この物語は木の葉りすさんが紡いだ正源寺の物語です

木の葉りす Xアカウント @83Ris_k

もう一つの正源寺

〜消えた子供たち〜

著:木の葉りす

もういいかい?

まあだだよ。

もういいかい?

まあだだよ。

もういいかい?

もういいよ。

もういいからさ、早く見つけてよ。

ずっと、待っているんだ。

私が深川にある正源寺を訪れたのは、七月の蒸し暑い日だった。

私にしては、珍しく東京に行く用事があり、一泊の予定で東京へ向かった。その用事というのも、友人の引っ越しを手伝うというもので、一人暮らしの荷物など、大した量もなくすぐに終わった。それでは、東京観光でもと話をしていたら、友人の会社から電話があり、トラブルがあったようで、友人は私を置いてすぐに仕事へ行ってしまった。

私一人でアパートにポツンといるのも、つまらない。

そこで、前々からSNSで仲良くして頂いている正源寺の紹隆住職に会いに行ってみようと思い付いた。

紹隆住職は、とても気さくな方で話しかけやすく、そして、なかなか面白い。心優しく真面目で、ちょっと可愛い。これが、私の持っている紹隆住職の印象だった。

その紹隆住職は、『木の葉りす』の筆名で小説や童話を書いている私を応援して下さっていて、本をお寺に飾って下さったりとお世話になっている。いつか、お会いしてお礼を言いたいと思っていた。でも、急に訪れてはご迷惑だろうとアポも取らずにお寺だけでも見せて頂くことにする。もしかしたら、紹隆住職にもお会いできるかもしれないしと、ちょっとした期待を胸に深川に向かう。

深川に行くなら、どうしても永代橋を見てみたかったので、スマホで行き方を調べると、永代橋の近くまで行くには、バスに乗るのが良さそうだ。

永代橋というバス停で降りる。

時代小説好きなら、一度は渡ってみたい永代橋。

当たり前だが、江戸時代の浮世絵に出てくるような木で作られた橋ではない。

近代の鉄製の橋だ。正直言えば、ガッカリした。わかってはいるが、私の中の永代橋は床板がアーチ状の木の橋なのだ。橋の上を飛脚などが走っていてくれれば、言うことはない。といっても、それでは周りの風景と合わなくなってしまうが。

時代小説マニアとしては、深川と言えば、江戸の町並の景色が浮かぶ。

もちろん、実際に見たわけではない。小説の中の世界だが、私の頭の中で、その江戸の世界が、ありありと浮かぶのだ。私の頭の中をお見せできないのが、残念で仕方がない。時代小説の読み過ぎだろうと言われそうだが、その通りで、宮部みゆき先生の江戸ものを何度読んだか、何度涙を流したか、わからない。深川は、時代小説の聖地と言っていい。

それくらい、深川という所に憧れ惹かれていたのだ。その地にご縁ができたというのは、何よりも嬉しく、何よりも有り難い。このご縁を繋げて下さった正源寺の阿弥陀様と紹隆住職にお礼を言いたいと、ずっと思っていた。

一歩ずつ、永代橋を渡る。

江戸に想いを馳せながら。

永代橋の上で立ち止まる。

江戸の世界に浸りながら。

橋の上から、川の流れを見つめる。この川の流れさえも、江戸の頃より出で立つ水なのかと思ってしまう。頭の中の妄想が止まらない。

すると、少し視界が暗くなる。それは、ほんの一瞬のことで、瞬きをしたくらいの時間だ。空を見ると、雲一つない青空が広がっている。

ずっと川を覗いていたから、少し貧血でも起こしたのかもしれない。そろそろ行こう。そう思って、橋を渡ろうとすると水面に映る橋の影に大きな黒鯉がいるのが見える。一メートル以上はあろうかという大きな黒鯉で、私を見上げている。鯉なのに人の目のように見えるのは、気のせいか。ギョロリとした大きな目で、私を見ている。何か言いたげでもあるようにも思える。思わず、欄干に乗り出そうとすると、黒鯉がそれに気付いたように体を反らすと背の大きな鱗が日光に反射して、金色にキラリと光った。私が眩しいと瞬きすると、黒鯉は消えていた。探そうと体を乗り出して見てみたが、黒鯉はもうどこにもいなかった。

諦めて橋を渡ろうと歩き出すと、

「後ろを向くな」という言葉が耳元で聞こえた。

その声は、とても低く頭の中に鳴り響いた。

「え?」

思わず返事をしてしまったが、もう声は聞こえない。

また、気のせいか?

気持ちが浮かれているので、声が聞こえた気がするのだろう。ここに知り合いがいるはずがないのだから。気のせいと思うが少し気持ちが悪い。

後ろを向くなと言うことなら、前だけを見ればいい。

私は、時々、時々だが、直感が当たる時がある。その時々が、今の気がした。

そして、気付いた。

橋が変わっている。さっきまでの永代橋ではない。

今、私が立っているのは、散々妄想し見てみたいと願っていた木でできた永代橋の上だ。

どういうことだ?

いつの間に変わった?

いくら見てみたいと願っていた木の永代橋だとはいえ、これは、おかしい。

もしや、永代橋に何か仕掛けでもあるのか?

そう思い、欄干を触ってみる。やはり、木だ。木の橋に変わっている。

それに、さっきまで走っていた車や通行していた人もいなくなっている。

何が起こったのかわからないが、とにかく前だけを向いて橋を渡った方が良さそうだ。

これは絶対に後ろを向いてはいけないと、私の直感がそう言っている。

足で本当の木の橋なのかと確かめながら歩く。恐る恐るという感じだ。

そして、橋を渡り切った私が見たものは…

私の目の前には、江戸の町並みがあった。

時代劇で観た町並みの風景がそのまま目の前に広がっている。瓦屋根に板塀、土壁に板戸や障子窓、木造の家が並んでいる。江戸時代の町屋と呼ばれる家が並んでいるのだ。ガラス窓や鉄筋コンクリートの家やビルなんてない。どこにでもあるコンビニも見当たらない。自動販売機なんて、とんでもない。そういえば、電柱や電線も見当たらないじゃないか。よく見れば、そもそもアスファルトの道という物がないのだ。ただ土を踏み固めたような道が続いている。

何だこれは?

場所を間違えたか?

渡った橋は永代橋じゃなかったのか?

それか…もしかしたら、今も深川はこんな町並みなのか?

観光客のために昔の街並みを再現しましたみたいな?

あ、深川に映画村ができたとか?

混乱してアホなことを考える。

それにしても、人がいない。

もし、映画村ができたにしても、観光客を呼ぶための町並みにしているとしても、人がいそうなものだが、誰も観光していない。

それどころか、住んでいるであろう人も、歩いている人もいない。

人の気配というものがしないのだ。

まるで、音の無い世界に私だけが立っているみたいだ。

まさかのタイムスリップ?

いやいや、それはない。

小説や漫画の世界じゃあるまいし、考え過ぎだろう。最近、寝不足だしなぁなどと自分に言い聞かせてみる。

ダメだ。意味がわからん。

そうだ、落ち着こう。落ち着いて、考えれば、わかるはず。ふと、バックの中を見ると、スマホが見えた。

困った時は、スマホがあるじゃないかと、少し安心する。

そうだ、スマホの地図アプリを見ればいいと、思い付いたのが最大の間違いだった。

なぜなら、スマホの画面がグルグルと回っている。待ち受け画面の狛犬が目が回るんじゃないかってぐらいグルグルグルグル回り続けているのだ。

おわかりいただけるだろうか。

画面だけがグルグルと回っているという異常事態を。

おいおい、スマホのこんな状態を見たことがないぞ。

画面が回るって何だ?

スマホが目を回しているのか?と真面目に考える。

そして、回る画面をよく見れば、圏外になっている。ネットの電波も入らないようだ。ということは、全くスマホが使えないという最悪な状況のようだ。

東京で圏外?深川で圏外?

ありえない。

山奥の集落ならともかく、ここは東京、大都会。

ネットが使えないなんて… ネット難民だなんて…絶対にありえない。

もう、何が何だかよくわからない。スマホが使えないことで、余計に恐怖が増してパニックになっている。

ただ、私には行く宛がある。頼る場所がある。

そう、正源寺に行くこと。正源寺に行けば、何かわかるかもしれない。紹隆住職がいなくても、誰かはいるだろう。とにかく、この状況は何なのかを聞きたい。

藁にもすがるというのは、こういう時のことなんだろう。誰かにすがりたい。

とにかく、誰かに会わなくては不安で仕方がない。正直に言えば、怖い。誰かと話がしたい。

後戻りする?

それは、できない。

なぜなら、永代橋を渡る時に、後ろを向くなと言う声を聞いたからだ。戻ったら、もっと怖いことが起こりそうな気がする。怪談奇談好きではあるが、体験する勇気も根性もない。

不安を抱えたまま、正源寺を探そうと永代橋の右の川沿いに行ってみる。川沿いには、柳の木が並んで植えてある。私が通るたびに、垂れ下がっている葉が動くのが、おいでおいでしているようで、これまた怖い。葉が揺れるたびにビクッとしてしまう。いつ、柳の後ろから幽霊が出てもおかしくない状況だ。柳に幽霊、とてもよく似合うが、今はやめてほしい。

そして、左側には長い板塀が続いている。どこかのお屋敷だろうか。入り口も見当たらない。しばらく行くと左に曲がる道を見つけた。行ってみると、曲がり角には天水桶が置いてあった。

天水桶とは、江戸時代の防火用に雨水を貯えておく桶のことだ。

これは、ますます江戸時代っぽい。

うーん。やはり映画村ができたのだろうか。それしか、考えられない。

私は、キョロキョロしながら、左に曲がってみる。というより、足が勝手にそっちへ行ってしまうのだ。もう、足に任せるしかない。こっちには、上に瓦の付いた土塀が続いている。土塀に沿って行くと、門のようなものが見えてきた。瓦屋根の付いた思っていたより少し小さな山門だ。お寺の山門というと、どうしても大きいのを想像してしまう。山門の上には『深川山』とだけ書いてある木製の山号学が掛かっていた。(山号学とは、お寺の山門に掛かっている看板のことをいう)

深川山?

お寺の名前が書いていない。

でも…確か、正源寺は『深川山・正源寺』だったはずだ。

どうやら、無事に正源寺に着いたようだ。ホッとしたが、何だか私が思っていた正源寺とは違う。

確か、紹隆住職は…

「うちは、今はお寺も山門も木造じゃないんですよ。昔は、今の倍の敷地があったらしいですが」

と言っていたのを覚えている。

しかし、山門には『深川山』と書いてある。

正源寺に間違いないようだが…

私の聞き間違いか?

それとも、記憶違いか?

まぁ、見間違いってことはないだろう。

幻かと山門を手で叩いてみても、ペチペチと音がする。消えたりしない。

とにかく、中へ入ってみることにする。お寺を間違ったなら、誰かに教えて貰えばいいと山門を潜り中へ入る。細長い参道が続いている。大きなお寺のようだ。

よく見ると参道の向こう側にもう一つ山門がある。今、入った山門より大きな山門が建っている。

二つの山門?

二つある山門のお寺を見たの初めてで、少し驚く。参道を通るのを躊躇するが、行かないわけにいかない。少し、行くと左側に小さなお堂がある。覗くと、お坊さんの像が置いてある。偉いお坊さんの像なんだろうなと思うが、誰かわからない。

手を合わせて頭を下げる。

「前を通らせていただきます」

そう言って、前を通ろうとすると、風が後ろから吹いて私にぶつかり、今度は上に向かって吹き抜けて行った。妙な風の吹き方だった。

私を狙って風が吹いた?

これは、歓迎されているということなのか?歓迎されていないということなのか?私にはわからない。

不安に思いながら、大きな山門の前に立つ。ようやく境内が見えた。

なんて、立派なお寺なんだろう。

山門の左側には、土蔵造りの大きなお堂と同じく土蔵造りの小さなお堂が並んで建っている。その前には、石の大きな塔が立っている。

とりあえず、大きなお堂の前に行ってみると『観音堂』と書いてある。中を覗くと人が住めそうなほど広い。奥には、150センチぐらいはありそうな十一面観音さまと30センチくらいの小さな十一面観音さまが祀られている。初めて十一面観音さまを見るので、ずっと見つめていると、目が合った気がした。かなり離れているのに、目が合っているのがなぜわかるのだろう?

別に怖いわけじゃない。観音さまは穏やかな顔をしているのだから。でも、見られてると思うと緊張する。その視線から逃れるように手を合わせて目をつぶる。

そして、横の小さなお堂へ行く。お堂には『地蔵堂』と書いてある。お地蔵さまのお堂のようだ。そっと中を覗くと、1メートルより少し大きいくらいの新しい感じのお地蔵さまと、1メートルもない80センチくらいの古い感じのお地蔵さまがおられた。大小のお地蔵さまが仲良く立っているように見えるのが可愛い。お地蔵さまが笑っているような気がして、私も笑顔を返す。お地蔵さまは、よく見かける仏様なので、見ると安心する。

「お地蔵さま、守って下さい」と言って手を合わせた。

そして、山門のすぐ右側には、小さな稲荷神社がある。高さが1.8メートルくらいで、奥行きが90センチくらいで、神社というより祠に近い大きさだ。祠の中には、小さな白いお狐さんが左右に見えている。ちょこんと座っているみたいだ。耳も尻尾もピンと伸びていて、こちらを伺っているようで、可愛い。

何年か前まで私の家の前に、稲荷神社があった。御神木や手水舎があるような小さいながら立派な稲荷神社で、子供の頃から参道を遊び場にしていたので、お稲荷さんとは、馴染みがあるのだ。今は、もうそのお稲荷さんは失くなってしまったのだが。

しかし、お寺に稲荷神社?

珍しいなと首を傾げる。

昔は、お寺と神社が一緒の敷地にあったと聞いたことがある。

確か、明治時代に神仏分離令というのが出て、お寺と神社が別れたはずだ。

じゃあ、どうして正源寺に稲荷神社があるんだろう?と思いながら、稲荷神社の後ろを見ると大きな土蔵が建っているのが見える。土蔵の横は、庫裡(くり)だろうか。庫裡というのは、お坊さんの住居となる場所である。

庫裡の方に行ってみるが、とても静かで何の音も人の気配もしない。戸を叩いてみるが返事もない。思い切って、戸を開けてみる。土間があって、今どき珍しい釜戸が三つ並んでいる。お寺って、今でも釜戸でご飯を作ってるんだなぁと感心する。釜戸を覗いてみるが、火の気はない。というか薪も灰もなく綺麗なままだ。生活感がないなと顔を上げると、ひんやりする空気が頬を撫でた。

風が庫裡の中から吹いている?

少し怖くなり、声をかけてみる。

「あの、すいません。あのー、すいません。誰かいませんか?」

自分の声が大きく響く。でも、返事はない。

やっぱり、誰もいないようだ。

こうなったら、本堂に行ってみよう。紹隆住職がいるかもしれない。

山門から真正面のところにあるのが本堂だ。私は、本堂の前に立った。本堂の入り口には、ニ本の柱に瓦屋根が付いていて、階段が無く、石段が一段あるだけだ。旅館の玄関のようになっている。私の知っているお寺というのは、十段くらいの階段があって、入り口となる戸がある。本堂も何だか思っていたのと様子が違う。

ここが本堂だよね?

他にないもんねと思いつつ、戸が全開になっているので、恐る恐る覗いてみる。

本堂の中から人の声がする。誰かいるみたいだ。そっと戸の中に入ってみると、白い幕が一面に張られいる。よく見れば壁や障子の所まで、白い幕が張ってある。

何かの行事かな?

これは、いけない日に来てしまったかもしれない。

私が本堂を覗きながら、どうしようかと考えていると、サラサラと衣擦れの音が聞こえて、奥から黒衣に鼠色の袈裟を纏った僧侶が出て来た。

「りすさん、遠い所をよく来られましたね」

黒衣の僧侶が笑顔で私の前に立った。

「あ、あの、紹隆さ、さんですか?」

突然名前を呼ばれた驚きと、本堂を覗いていたところを見られた恥ずかしさで動揺する。

「そうですよ。やっとお会いすることが叶いましたね」

紹隆住職は、笑顔を崩さない。久しぶりに会う友を迎えるような笑顔ですらある。 その笑顔にもっと動揺する。

「あ、突然来て、ごめんなさい。ちょっと用事があって、東京の方へ来たものですから。その、ついでと言っては何ですが、ふ、深川へ、正源寺さんに行ってみたいと思って来てしまいましたっ」

と、身振り手振りで答える。

これは、もう弁解である。

それに、聞きたい事がたくさんあったはずなのに、頭の中からすっかり消えている。それほど慌てているのだ。

それを見て、紹隆住職は笑いを堪えているのがわかる。

「何を言っているんですか、りすさん。いつでも来て頂いていいんですよ。ここは、お寺です。来たいと思われる方が来ていいんです。何の遠慮が入りましょう」

紹隆住職は、門を開くように黒衣の袖を広げる。黒衣が揺れる。また目の前が一瞬暗くなる。

私の意識が遠くなりそうになると、ジャラと数珠が揺れる音が聞こえた。

私は、ハッと意識が戻る。

「来て頂いて、とても嬉しいのですが、実は、本日は施餓鬼会という大法要の日でして…」

紹隆住職が申し訳なさそうに言う。眉毛まで下がっている。

「いえいえ、こちらが突然来たのが悪いのです。お忙しいところをすいませんでした。もう失礼させて頂きますので」

私が慌てて帰ろうとすると、紹隆住職も慌てて引き留める。

「りすさん、お急ぎでなかったら、施餓鬼会に参加しませんか?施餓鬼会とは、どんなものなのかと取材にもなるかもしれませんよ」

取材というその言葉に魅かれる。

「ええ?私が参加してもいいんですかぁ?深川の住人じゃないですけど、いいんですかぁ?」

遠慮しているフリをしながら、期待して聞く。

「さっきも言いましたが、お寺は来たいと思われたら来ていい所なのです。手を合わせたい、心を落ち着かせたい、仏様に会いたいと思われたら来て頂いていいのですから」

「ありがとうございます。実は、施餓鬼会というものを見るのは、初めてで、ちょっと気になってたんです」

ワクワクして、お言葉に甘えることにした。

「それでは、決まりですね。まだ用意が整っておりませんから、本堂の窓際の所に冷たいお茶が用意してありますので、お茶でも飲んでゆっくりしていて下さいね」

「はい。ありがとうございます。でも、その前に少しだけ阿弥陀さまにご挨拶させてもらってもいいですか?」

「どうぞ、どうぞ。今なら、近くに行けますから」

紹隆住職に案内してもらいながら、特別に内陣に入れてもらう。そして、阿弥陀さまの前に座る。内陣とは、御本尊様を安置している場所のことだ。最も阿弥陀さまに近い場所である。

「阿弥陀さま。私が、木の葉りすです。やっとお会いすることが叶いました。ありがとうございます」

私は、お礼を言って手を合わす。

一礼して、離れる。

紹隆住職が、仏前にお膳やお水、五色のお花を並べていく。果物は、西瓜や桃、真桑瓜が山のように積まれていく。見たこともない菓子もあるようだ。

私は、邪魔にならないように、本堂の周りの広縁と呼ばれる廊下のような所へ行った。そこにも、白い幕が張ってある。見えているのは、畳と柱ぐらいだ。

この白い幕というのは、何か意味があるのだろうか?

後で、紹隆住職に聞いてみよう。

ジャラ。

また、紹隆住職の数珠の音が聞こえた。

その音で、ふと昔のことを思い出した。

私は、小さい頃、お寺が営んでいる幼稚園に通っていたのだ。私の住んでる地区の中では、なかなか大きいお寺で、お寺の庭に幼稚園があるみたいな所だった。幼稚園なのに、お墓、鐘撞堂、手水舎が、鉄棒や滑り台、砂場などと並んである。それに、大きな銀杏が本堂の前に三本あって、私はいつもこの銀杏の根本に座っていた。まるで、銀杏の膝の上に座らせてもらっている気がして、落ち着いたのだ。体を木のヘコみに沿わせてピッタリとハマっているのが心地良く、銀杏に守ってもらっている気がしていた。それに、お寺だからか月に一度もらう絵本も仏様のお話が多かったように思う。そして、園児たちの手首には、全員小さなお念珠がつけてある。そう言えば、お墓を怖いと思ったことがない。それより、薄暗い本堂の中の方が怖かった。薄暗過ぎて、奥が見えなかったからだ。見えないモノほど、怖いものはない。そして、何より園長である住職が一番怖かった。なぜ、日頃、園児と接触のない園長が怖いのを知っているのか…

型に嵌りたくない私が幼稚園では、かなりの問題児だったのは内緒にしておこう。

数珠の音をを聞いただけなのに、小さい頃のことがいろいろ思い出される。お寺に入る事が久しぶりだからだろうか。

今、気付いたが、本堂の中は、エアコンがないのに少し寒いくらい涼しい。外は、蒸し暑さがある日だというのに。ここだけが、別世界だ。

それとも、寺というのが、そういう造りになっているのだろうか。

ふと、天井を見上げると、色鮮やかな天井画が見える。格天井の一つ一つに花や鳥の画が活き活きと描かれている。

この古めかしいお寺の天井だけが浮きだって見える。

この画にも、何か意味があるのだろうか。

私が天井を見上げていると、どこからか子供の笑い声が聞こえた気がした。

法要の用意を終えた紹隆住職が、私の前にやって来た。

「りすさん、施餓鬼というのを聞いたことがありますか?」

「あ、ないです」

「それでは、餓鬼というのは?」

「食べ物に飢えた人?鬼とか?」

「餓鬼とは、六道世界の地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天上道の六つの世界の中で、欲の心が強かった者が落ちる世界で、飢えと渇きに苦しむ世界です。その餓鬼道に堕ちた餓鬼に施しを与え、救う法要が施餓鬼です」

紹隆住職の説明を聞いていると、どこからか足音が聞こえてくる。

ヒタヒタヒタ、ヒタヒタヒタ。

ヒタヒタヒタ、ヒタヒタヒタ。

それは、裸足で床を歩いているような、枯葉が落ちて積もっているような乾いた音だった。それに、少し生臭い匂いもする。

ヒタヒタヒタ、ヒタヒタヒタ。

ヒタヒタヒタ、ヒタヒタヒタ。

人のようで、人でないような足音が近付いてくる。しかも、それは一人ではない。

私が耳を澄ましていると、

「気配は感じるようですね」

そう言って、紹隆住職が私の目の前に手の平を翳した。

思わず、目を瞑る。すると、紹隆住職がお経のような、呪文のようなものを唱えた。

「目を開けてみて下さい」

紹隆住職に言われて、目を開けるとそこに見えたモノは…

背丈は、小さな子供ぐらいだろうか、いや、もっと小さい。ボロボロの布を纏い、ガリガリに痩せているのに腹だけが異様に膨れている。それに、首が鶴のように細く、髪の毛もところどころ抜け落ちている。それでも、よく見ると男も女もいるようだ。人のようにも、鬼のようにも見えるが、一番驚いたのは、色が無いことだ。白黒なのだ。

「この人たちは?」

紹隆住職に聞く。

「これが、餓鬼の姿です」

「これが、餓鬼…」

驚いて声が出ない。

紹隆住職が餓鬼たちの側に行く。白い幕の前で、紹隆住職と餓鬼たちが立っている。それは、一幅の水墨画のように見える。紹隆住職の絽の黒衣から白い下衣が透けて、鼠色の袈裟が薄墨で描いたように思わせる。それに、餓鬼が白黒なので余計に水墨画のように見えてしまうのだ。

紹隆住職は、餓鬼たちに仏前に供えてある桃を一つずつ手渡してやる。餓鬼たちは、嬉しそうに桃を受け取る。でも、すぐに食べようとしない。何か、躊躇しているように見える。

「餓鬼道、餓鬼の世界では、食べ物や飲み物を餓鬼が食べようとすると火に変わってしまうのです。だから、食べることができない。それが、飢えと渇きなのです。この餓鬼たちは、また火に変わってしまうのではないかと思っているのでしょう」

「じゃあ、この桃も火になってしまうんですか?」

「餓鬼たちが飲食できるのは、供養が済んだ食べ物だけなのです。この桃は、大丈夫ですよ」

紹隆住職は、餓鬼たちに大丈夫だよというように頷いてやる。それを見た餓鬼たちは、一斉に桃に齧り付く。その姿は、異様でしかない。白黒の餓鬼が、色のある桃を食べているのだ。ホラーアニメでも見ているようだった。餓鬼たちは、食べ終わると手を合わせている。感謝しているのか、祈りを捧げているのか、紹隆住職がその手を取ると、餓鬼たちが次々に元の人の姿に戻っていく。それは、一瞬のことだったが、餓鬼が色を取り戻した瞬間でもあった。そして、淡い光になって消えていく。光が消えた後には、線香の香りがした。

きっと、成仏したのだろう。

餓鬼たちがいなくなってから、昼間なのに広縁から見える庭にある石灯籠に火が灯る。灯りがゆらゆら揺れているのがわかる。

紹隆住職が、「どうやら、灯籠の灯りに導かれてやってきたようですね」と言う。

ゆらゆら揺れる灯りの向こうから、声が聞こえる。子供の声のようだ。耳を澄ませる。

「もういいかい?」そう言ってる気がする。

今度は、「まあだだよ」そう聞こえる。

「だれか、いるの?」声を掛けてみる。

返事はない。

石灯籠の火が消えると、横にある庭石の上に男の子が座っていた。

「あなた、誰?」思わず聞く。

男の子は答えない。笑っている。

すると、今度は、本堂の中から子供の笑い声や足音が聞こえる。一人じゃない、何人もいるようだ。もう一度、庭石に目を向けると、さっきいた男の子がいない。

その代わり、本堂の中が騒がしくなった。

きゃっ、きゃっ。

あはは、あはは。

また子供の笑い声が聞こえる。今度は、気のせいではない。

うふふ、うふふ。

私のすぐ後ろで、小さな笑い声が聞こえる。後ろを見るが、誰もいない。

パタパタ、パタパタ。

パタパタ、パタパタ。

今度は、足音だ。餓鬼とは、違う足音で子供の足音のようだ。

「子供たちがやって来たようですね」

紹隆住職がいたずらっ子のように微笑んでいる。

「子供たちが?」

意味がわからない。

「りすさん。ここからは、りすさんの役目のようです」

「え?役目って何ですか?」

「頼みましたよ」

紹隆住職は、私の質問に答えずに涼しい顔で本堂から去って行く。

「え?え?役目って何ですかー?」

私が叫んでも、紹隆住職の返事はない。

「行ってしまった…」

そして、私は本堂に一人取り残された。

もういいかい?

まあだだよ。

もういいかい?

まあだだよ。

かくれんぼをしているような声だ。

私は、辺りを見渡してみる。

誰もいない。

もういいかい?

まあだだよ。

もういいかい?

まあだだよ。

後ろを向くが誰もいない。

目を凝らしてみる。

やはり、人がいる気配はない。

あはははっ。

あはははっ。

今度は、子供の笑い声が聞こえてくる。

まるで、声の主を見つけられない私を笑っているかのようだ。

笑い声が本堂に響く。それは、本堂の四方八方から聞こえくるようだ。私は、少し睨みながら、本堂の中を歩いてみる。それでも、笑い声は止まない。姿が見えず、声が聞こえる。普通なら怖いと思うかもしれない。

でも、私は違う。少し腹が立ってきた。見えない相手に睨みを効かせる。

「姿を見せずに笑うのは、卑怯だぞ。卑怯者のすることだぞ。ちゃんと出てきなさいよ」

私は、見えない声の主に向かって言った。

子供なら、卑怯者という言葉に反応するはずだ。私には、子供はヒーローは好きだが卑怯者は嫌いだという勝手な持論がある。

だが、返事はなく、シーンと静まり返っている。

カタッ、カタッ。

カタッ、カタッ。

今度は、物が当たる音がする。

柱の後ろか?

私は、外陣の一番外側にある柱の後ろを覗いてみる。誰もいない。

すると、反対側の柱を叩く音がする。

タンタン、タンタン。

タンタン、タンタン。

今度こそはと思って、柱の後ろを覗くが、やはり誰もいない。

でも、なぜだろう?

人がいる気配はないのに、見られている気がする。しかも、たくさんの目が私を見ている気がするのだ。

こうなれば、こうするしかない。

「わかった、わかった。降参するよ。だから、姿を見せて」

私は、両手を挙げて降参しているというポーズをする。

するとまた、物音がする。

ガタッ。

今度は、一回だけだ。

私が振り向くと、柱の後ろから子供が二人出てきた。さっき、庭石に座っていた男の子だ。小さな女の子を連れている。男の子は、十歳くらいだろうか、女の子は、五歳くらいに見える。私が子供達に笑いかけると、女の子が男の子の後ろに隠れる。

多分、兄妹なのだろう。目元がよく似ている。

私がその兄妹に近づこうとすると、本堂の全ての柱の後ろから子供達が出てきた。これには、さすがの私も驚く。

こんなに子供が隠れていたのか。

どうだろう?

見れば全員小学生ぐらいまでというところか。

年は似たり寄ったりだが、不思議なのが服装だ。わかりやすく言うと、みんな年代の違う服装だということだ。現在風のジーンズにTシャツの男の子もいれば、着物を着ている子もいる。戦時中の子だろうか、つぎはぎした服やモンペを履いた子もいる。それに、年代に応じてというのか、私の目には、色も少し違って見える。古い年代の子たちは、あまり色がないように見える。白黒とはまではいかないが、セピア色というのか、色褪せて見える。そう、昔の映画や写真を観ている感じだ。

これは、生きている子供ではない。

幽霊なのか、幻影なのか、残留思念なのかわからないが、生きている子供ではないのだけはわかる。

でも、怖いと思わない。相手が子供だからだけではない。怒りの念が感じられなかったからだ。どちらかというと悲しい、寂しいという念の方が強いかもしれない。

しかし、この状況をどうしたものかと考えていると、さっき一番始めに姿を見せてくれた男の子が一歩前に出た。後ろには、妹らしき女の子がくっついている。この兄妹が一番はっきり見える。

「ぼくたちとかくれんぼしようよ」

男の子が私に向かって言った。

「私と?」

「そうだよ。さっきさ、降参って言ったよね?だから、あなたが鬼だよ。ぼくたちが隠れるからさ、捕まえてよ。全員捕まえることができたら、返してあげる」

男の子がまっすぐ私の目を見ている。

「返してあげるって…」

私は、さっき降参などと言ってしまったことを心から後悔した。だが、後悔しても、もう遅い。

かくれんぼか…

もちろん、断れるわけがない。この世界から出るにはそれしか方法がないようだ。

「じゃあ、始めるよ!十読むからね。さぁ、隠れて。一、ニ、三、」

わざと大きな声を出して、数を数える。子供たちは、四方八方に走って行く。走って行くというより消えて行く。

「さてと、どおしよっかな」

ため息と共に言葉が出る。

探すったって、あの子たち…消えたよなぁ。消えるの無しって言えばよかったな。いや、そもそも消える相手とかくれんぼってどうなんだ?合ってんのか?間違ってるよね?と、ひとりで呟いた。

あの子たち、柱の後ろから出て来たよね。また柱の後ろに隠れているなんて、ありえないと思いながら、柱の後ろを見に行くことにした。本堂の柱は、全部で六本ある。

私は、一本目の柱に向かう。

一本目の柱の後ろには、モンペを履いたおかっぱ頭の八歳ぐらいの女の子が隠れていた。まさか、また柱の後ろに隠れているなんて思っていなかったので、見つけた私が驚いた。女の子は、私を見つめている。驚いた様子はない。見つけるのをわかっていた、いや、待っていたように思える。女の子をよく見れば、服が少し汚れて焦げていて、名札のような布が縫い付けてある。でも、汚れていて読むことができないが、戦時中の子供なんだろうというのはわかる。この女の子は、なぜか絶対に横顔しか見せない。その横顔も煤で汚れている。無理にこちらを向かせることはない。

私は、モンペの女の子の肩に手を置いた。一瞬目の前が暗くなる。すると、この女の子の記憶がだろうか、頭の中に映像が入ってくる。

これは、東京大空襲なのか?

街中が火の海だ。次から次へと、雨のように火が降ってくる。みんな火の中を逃げ惑っている。火が服に着いたまま逃げている人もいる。よほど熱いのだろう、熱さに負けて永代橋から飛び降りる人も見える。川の中には、そういう人がたくさんいる。人が重なり合っている。またその上に人が落ちてくる。その人たちは、生きてはいない。人が多過ぎて浮かんでくることができないんだ。

まるで地獄のようだ。

本物の地獄なんて見たことがないが、それより酷い気がする。

罪の無い人たち、赤ちゃんまでも焼かれている。これが戦争というものか、見ているのが辛い。

この女の子は、どこにいるの?

頭の中の映像から探してみる。それは、架空の世界へ頭だけ突っ込んで目だけを動かしているような感じだ。

右左と首を動かすように探していると、女の子がいた。

この女の子は、火の海に一人で立っている。多分、家族と逸れたんだ。

怖いのか、逃げることもできずに泣いている。

危ない!

逃げて!

そう思うが、私の言葉は届かない。

手を伸ばしてみるが、私の手も届かない。

一匹の子犬が女の子に近づいて来た。女の子は、子犬を抱き上げた。子犬のおかげで泣き止んだようだ。

「私ね、カナ。あなたは?」

女の子が子犬に話しかけている。この女の子は、カナちゃんという名前らしい。

とにかく、カナちゃん逃げて!

そこにいちゃダメ!私は叫ぶ。

聞こえないのは、わかっているが言わずにいられない。

子犬がカナちゃんの腕から出てどこかへ行こうとする。後をカナちゃんが追いかける。子犬は、水溜りを見つけて水を飲んでいる。熱さで喉が渇いていたんだ。

子犬は、気付いていない。火のついた家が崩れかかっていることを。

でも、カナちゃんは気付いた。

だから、子犬を助けに走る。でも、火は待ってくれない。子犬を抱き上げたカナちゃんの上に火のついた家が崩れた。崩れた家がいっそう激しく火が燃え上がる。すると、その中から小さな火が飛び出した。よく見ると、その小さな火がカナちゃんと子犬を包んでいる。燃やしているというより、守っているかのように。

そして、小さな火はカナちゃんと子犬と一緒に消えた。

私は、カナちゃんの記憶の中から戻った。

「カナちゃん、見つけたよ。熱かったね。カナちゃんは、優しいね」

カナちゃんの横顔を撫でながらそう言うと、カナちゃんは、「うん」と頷いて消えて行った。 なぜ、カナちゃんが横顔しか見せなかったのか、わかったのが悲しかった。

カナちゃんが消えた後には、焦げた匂いがした。

私は、二本目の柱に向かう。

二本目の柱の後ろには、やはり五歳ぐらいの男の子がいた。胸には、絵本を二冊抱きしめている。その絵本は見たことがある。最近の子だろうか。車の絵の青いトレーナーを着ている。でも、何日も着替えてないのか、汚れているように見える。

私は、男の子の肩に手を置いた。一瞬目の前が暗くなって、男の子の記憶が私の頭の中に入ってくる。

男の子の部屋だろうか?

おもちゃが散乱している部屋が見える。その部屋で、この男の子が絵本を見ている。二冊の絵本は、毎日見ているのか、少し痛んでいる。しかし、不思議なのが、朝も昼も夜も同じ景色だ。窓が暗くなったり、明るくなったりしているから時間は経っている。でも、見えている景色は同じなのだ。

どういうことだ?

今度は、女の人が部屋に入って来た。

この男の子の母親か?

男の子が嬉しそうにまとわりついているからそうだろう。しきりに絵本を読んでと母親に頼んでいる。母親はイヤそうな顔をする。

「やめて!エイト」

あの男の子の名前は、エイトというようだ。

エイトくんは、それでも母親に絵本を読んでとまとわりつく。母親は、汚い物を見るようにエイトくんを見ると突き飛ばした。

なんて、酷い母親だ。自分のかわいい子供になんてことをするんだ!

私が怒っていると、母親は、エイトくんにおにぎりを二個渡すと部屋から出て行ってしまう。エイトくんは、仕方なく下を向いておにぎりを食べている。

あまりにかわいそうで、声をかけたくなる。

それでも、場面は変わらない。

ずっと、部屋の中だ。絵本を見たまま、エイトくんは動かない。

眠ってしまったの?

いや、違う。何か、おかしい。

エイトくん?エイトくん?

起きて!絵本読んであげるから起きて!

私の声は、届かない。

エイトくんが動かない。俯いて寝転がったまま動かない。

そして、手も足も細くなっていく。

棒のように、どんどん細くなっていく…

日が昇り、日が沈む。

それが、何度も繰り返される。

エイトくんは、もう動くことはない。

絵本を抱いたまま、エイトくんは永い眠りに着いた。

エイトくんは、母親に放置されたんだ。おにぎりだけを与えられたまま。

誰にも気付いてもらえずに、一人で死んでいったんだ。

そんなことってある?あっていいの?

エイトくんが何をしたって言うの?

私は、記憶の中から戻る。

「エイトくん、見つけたよ。寂しかったね」

「うん。でもね、寂しい時にね、お祭りの音が聞こえてきたんだ。だから、ちょっと楽しかったよ」

「お祭りの音?お囃子かな?」

「うーん、笛や太鼓の楽しい音だよ」

「そっか、近くでお祭りあったのかな。エイトくんは、絵本が好きなんだね」

私がそう言うと、エイトくんが絵本を私に見せてくれた。

「お母さんに買ってもらった大切な絵本なの」と言って、大切そうに絵本を胸に抱きしめたまま消えて行った。最後にお祭りのお囃子が聞こえた気がした。

母親に虐待されている子供というのは、どんなに母親に邪険にされていても、母親を想う。母親を慕う。それだけに、辛い。子供の心が届くことはないのだろうか。

私は、三本目の柱に向かう。次は、どんな子が待っているのだろう。

三本目の柱の後ろには、丈の短い着物を着た坊主頭の男の子がいた。八歳ぐらいだろうか?私を見上げる目が怯えている。私が手を出すと、男の子がビクッと体を振るわせて、手で自分の頭を庇う。

大人が怖いのだろうか?

よく親に叩かれている子供は、そういう動作をする。

男の子を怖がらせないように、優しくそっと肩に手を置く。一瞬目の前が暗くなって、頭の中に男の子の記憶が入ってくる。

時代は、江戸時代だろうか?

商家のような所だ。時代劇などで観た世界そのままで、思わずテンションが上がる。丁髷に着物を着た人たちが働いている。手代と呼ばれる人だろうか。帳場には、番頭らしき渋い顔した人が座っている。そろばんでも弾いているのか、一生懸命手を動かしている。思ったより店が広いような気がするから、ちょっとした大店かもしれない。

あの男の子は、この店の丁稚だろうか?

でも、奉公に来ている子供を坊主頭にするだろうか?客の手前、そんなことをしないと思うが。まぁ、時代小説で読んだ江戸時代しかわからないから、何とも言えないが、あの男の子の怯え方が気になる。

もしかしたら…折檻を受けているのか?

男の子が店の外を箒で履いてる。

「おい、牛松!水も撒いておくんだぞ。お前は、名前の通りでやる事が牛のように遅いな」

そう言って、二十歳くらいの手代風の男が男の子の頭を叩く。

あの男の子の名前は、牛松というのか。

牛松が水を撒く。腕を伸ばして撒くので、着物の袖口から腕の上の方にアザがあるのが見える。

他の丁稚が牛松の柄杓を取り上げて、牛松の頭から水を掛ける。牛松は逆らわない。逆らえば、余計にやられることを知っているからだ。濡れた着物を着替えに行く。牛松の背には、アザがたくさんあった。長細いものもあれば、太いものもある。何か棒のような物で叩かれているのだろう。気になるのが、アザがあるところが、全部見えないところにあるということだ。背中、腕の上、裏、足も着物で見えないところだ。

他の丁稚や、手代たちにやられているのだろうか?

いや、違う。こいつらだけではない。

なぜなら、火傷の痕があるからだ。火箸を押し付けられた細い火傷は、奉公人の仕業ではない。

場面が変わる。

この店の女将の部屋のようだ。女将がキセルを吹かして火鉢の前に座っている。

火鉢には、火箸が刺さっている。

牛松をキセルや火鉢で折檻しているのは、この店の女将のようだ。

「お前なんか、なんでいるんだよ!消えておしまい!」そう女将が叫んでいる。

「お前のその目、あの女にそっくりじゃないか!嫌いなんだよ」また、キセルで折檻する。

「あの女は、死んだのに、どうしてお前はいるんだよ」叫びながら、女将が逆上していく。

牛松は、手向かわない。じっと耐えている。それが、自分の仕事のように。

牛松が坊主頭なのも、この女将が剃ったのだろう。それくらい、やりかねない。

女将の声が大きいので、やっとこの店の主人らしき人が入ってきた。女将のキセルを取り上げる。

「やめないか、店まで声が聞こえる」

主人が窘める。

「聞こえたっていいさ。おまえさんが、女中に手を出して作った子だって、みんなが知ってるじゃないか」

女将が喚き声を出す。

主人は、黙って部屋を出て行った。

牛松は、主人が他の女に産ませた子供だったんだ。だから、女将に疎まれて折檻されてたんだ…

牛松が私を見た時に怯えた目をした意味がわかった。牛松は、生まれてからずっと女将に折檻されてきたんだ。だから、女の人が怖いんだ。この先を見るのが、怖い。

私の思いとは反対に記憶の中は進んで行く。

牛松は、何か失敗して折檻が怖いのか、押し入れに隠れている。運の悪いことに、そこには、女将の着物や掛け軸などが入っている。牛松は、それを知らない。どれくらい経ったのか、牛松はおしっこがしたくなったようで、モジモジしている。でも、今、外に出れば折檻が待っている。牛松は、我慢できずにお漏らししてしまった。

それを知った女将の折檻が酷くなったのは、見なくてもわかる。だから、見たくない。

見たくないから、やめて。

ある冬の朝、牛松は頭から水を掛けられて外に立たされた。

雪が容赦なく牛松の上に降ってくる。

牛松の体は、雪の中に埋もれていく。

牛松の長いまつ毛が凍っている。もう目を覚ますことはない。

牛松は、雪の中。

誰にも気付かれずに、雪の中。

その上に血塗りの下駄が置かれている。

誰が置いたのか、わからない。

でも、そのおかげで冷たくなっている牛松が見つけられた。

私は、記憶の中から戻る。

「牛松、見つけたよ。辛かったね。もう、怖くないからね。もう、大丈夫だからね…」

そう声をかける私は泣いていた。

坊主頭の牛松は、泣いている私を慰めるように、私の手にあかぎれだらけの小さな手を重ねて、少しだけ、ほんの少しだけ笑って消えた。

どうやら、これは子供たちの最期の時を見届けなくてはいけないようだ。

この子たちは、長い間見つけてくれるのを待っていたのだから。

見つけるためのかくれんぼなのだから。

私は、覚悟を決めて四本目の柱に向かう。

四本目の柱の後ろにいたのは、髪の長い女の子だ。九歳、いや十歳ぐらいだろうか。綺麗な顔をしている。長い髪がそう見せるのか、大人っぽい感じがする。

目が合う。

女の子の二重の目は大きくて、まつ毛も長くてカールしている。見られているこちらが照れてしまうくらい、子供なのに色気がある。顔に掛かる髪もカールしていて、大人の女の人のようだ。

着ている服も、どこかのブランドだろうか。ピンク地に小さなバラ柄のパフスリーブのワンピースだ。ウエストを大きなリボンで結んでいる。それに、他の子供たちに比べてハッキリと見える。リアルに見えると言った方がわかりやすいかもしれない。

「ナナ」

女の子が小さな声でそう言った。名前らしい。

「ナナちゃんって言うんだね」

私の言葉に頷く。

私は、ナナちゃんと目を合わせたまま、ナナちゃんの肩に手を置いた。一瞬目の前が暗くなって、頭の中にナナちゃんの記憶が入ってくる。

広い庭のある大きな白い家が見える。手入れがきちんとされているのか、花がたくさん咲いている。庭には、ガーデニングテーブルとガーデニングチェアが置いてあって、優しそうな顔の男の人が座っている。そこへ、女の人が、紅茶とクッキーを載せたトレイを運んで来た。この女の人は、ナナちゃんにそっくりだ。顔も髪型も同じで、間違うことがない。やはり、この二人は、ナナちゃんの父親と母親だ。

なんだ、幸せそうな家族じゃないか。

ずっと、辛い記憶を見てきたからか、幸せそうな家族を見ると安心する。

でも、ふと気付く。ナナちゃんがいない。

場面が変わる。

ここは、ナナちゃんの部屋のようだ。花柄のベッドカバー、ピンクのカーテン、くまのぬいぐるみ、女の子らしいかわいい部屋で、思わず微笑んでしまう。

もう寝る時間のようで、ナナちゃんはパジャマ姿だ。パジャマもピンクで、リボンやフリルが付いている。

多分、このリボンやフリルや花柄の趣味はナナちゃんではなく、母親が好きなのだろう。母親の着ていたワンピース、紅茶のカップも同じような花柄だったからだ。それを着ているナナちゃんは、嬉しそうではない。かと言って、イヤそうでもない。

なぜだろう…感情のない目をしている。

そう、見える。

ナナちゃんが、部屋の電気を消してベッドに入る。

寝るようだ。

ガチャッ。

部屋のドアが開く音がする。

誰か入ってきたのか?

窓から入る薄明かりから見えたのは、さっき庭にいた父親だ。

ナナちゃんにおやすみでも言いに来たのか?

父親がナナちゃんの寝顔を見ようとしているのか顔を覗き込む。

それに、ナナちゃんが気付いてベッドから出ようとする。父親がナナちゃんの腕を掴む。まるで、逃げるなというように。そして、もう一方の手で、ナナちゃんの口を塞ぐ。

ナナちゃんは、恐怖の目をしているのがわかる。

「ママには内緒だからね」

父親がベッドの中へ入って行く。

ナナちゃんが暴れる。足で蹴ろうとバタつかせている。それを父親が押さえつける。

「ママとこの家に住んでいたいだろう?それとも、出ていきたいかい?」

やる事も、言う事も、いやらしいこの男は、ナナちゃんの本当の父親ではないんだ。母親の再婚相手だ。優しそうな顔しているだけに不気味でしかない。

こんな小さな子を脅している。非道で許せない。

ナナちゃん、逃げて!

ナナちゃん、逃げて!

私は、叫ぶ。

私の声が届かないのは、わかっている。でも、見えているのに、助けてあげられないのが辛いのだ。

どんなに私が、やめろ!逃げて!と叫んでも、同じ場面が繰り返される。

夜になると、あの男がナナちゃんの部屋にやってくる。

同じ場面が、繰り返すということは、毎日辛いことがあったということだ。

ナナちゃんは、誰にも言えずに、苦しんでいたんだ。

なぜ、ナナちゃんの目が感情のない目になってたのかわかったよ。感情を無くすことで、自分を守っていたんだね。辛すぎて、自分の心から離れていたんだね。

また、場面が変わる。

ナナちゃんが、橋の欄干の上に立っている。

イヤな予感がする。

ナナちゃん、危ないよ!

ナナちゃん、降りて!

ナナちゃん、こっちへ来て!

私は、叫ぶ。ナナちゃんの心に届くように。

橋の欄干の上から、ナナちゃんはこっちを向いた。まるで、私の声が聞こえたように。

ナナちゃんが、私を見ている。

そして、こう言った。

「生きてる方がつらいもん」

感情を無くしたナナちゃんの目から涙が出ていた。

私は、両手を広げた。

こっちに来て。

私が助けてあげるから。

生きていれば、きっと良いことあるからさ。

ナナちゃん、一緒に生きよう。

私の言葉が届いたかどうかわからない。

ナナちゃんは、私から目を離すと空を見上げた。そして、鳥のように両手を広げて欄干から飛んだ。スローモーションのようにゆっくりと落ちて行く。

ナナちゃんを受け取るように、川からたくさんの手が出ている。その上に、ゆっくりナナちゃんが落ちて行く。たくさんの手は衝撃を和らげるように優しくナナちゃんを受け止めて川へと沈んで行った。

ナナちゃんは、自由になったんだろうか。

私は、記憶から戻る。

ナナちゃんは、私を見ている。ちゃんと感情のある目をして。

「ナナちゃん、見つけたよ。辛かったね… 辛かったね…。ごめんね、助けてあげられなくて…」

最後は、泣いてしまって声にならない。そんな私にナナちゃんは、両手を広げて抱きしめてくれた。抱きしめてあげなくてはいけないのは、私なのに。

そして、ナナちゃんは「ありがとう」と言って消えた。

ジャスミンの香りがしたのは、ナナちゃんの香りだろうか。

私は涙を拭いて、五本目の柱に向かう。

まさかと思うと思うが、赤ちゃんがハイハイしながら出てきた。しかも、一人二人ではない。次から次へと行進して出てくる。そして、私の周りをハイハイしがら回り始めた。

それだけ聞けば、かわいいと思うだろうが…

はっきり赤ちゃんの姿をしている子もいれば、透けている子もいる。それなら、まだいいが、手だけ、足だけ見えてハイハイをしている子もいる。一番はっきり見える赤ちゃんを抱っこしてみる。肩にも触ってみるが、記憶が入って来ない。他の赤ちゃんにも触れてみるが、記憶が見えることはない。

赤ちゃんだから、まだ記憶が無いのか、覚えてないのか。

でも、一人一人に「見つけたよ」と言って触れてやると、消えて行く。

生身の赤ちゃんではないから、温かさは無い。

でも、赤ちゃんは赤ちゃんだ。かわいいに代わりはない。ちゃんと一人残らず見つけてあげなくては、ひとりぼっちにしては、いけない。小さな手、小さな足、おむつだけ見える子もいる。

「ちゃんと見つけたよ」と言って触れていく。

最後の一人は、柱の後ろで指を咥えてスヤスヤ眠っていた。いや、おくるみがあるだけだったが、私には、そう見えた。

これで、赤ちゃんは全員見つけた。

次は、いよいよ六本目の柱だ。

六本目の柱といえば、初めに会った兄妹をまだ見つけていない。そう思いつつ、六本目の柱の後ろを見てみる。

そこにいたのは、あの兄妹ではなかった。

怒りの感情を出している男の子だった。私を睨むように見ている。

「見つけなくていいのに。またオレ一人になるじゃないか!」

私に怒りをぶつけるように言う。

「あなたは、見つけてほしくなかったの?」

「ああ、そうだよ。みんなとずっと一緒にかくれんぼしていたかったんだ」

そう言って、むくれる。

「みんなと一緒にいけばいいじゃないの?」

私も負けずに言い返す。

「オレは、みんなと同じところへ行けないから…」

「どうして、みんなと同じところへ行けないの?」

「オレ、悪いことしたからさ…」

そう言って下を向く男の子をよく見ると、この子も一番最初に見つけたカナちゃんのように戦時中のような服装をしている。汚れて茶色になったシャツに汚れた半ズボン、靴下は履いていない。髪の毛も伸びたままのボサボサで、顔も手も足も泥が付いている。

「悪いことって何をしたの?」

「かっぱらいとか、畑から芋や大根盗んだり、寺とか神社に供えてあった食べ物も盗んだ」

ぶすっとしながら答える。

「そっか、確かに褒められることじゃないわね」

「でも、仕方ないだろ!親もいなくて、食べる物もないんだからさ、どうやって生きろっていうんだよ」

最後の方は、呟くように言う。

「じゃあ、私が一緒に神様と仏様に謝ってあげるよ。ごめんなさいって。ね?」

「ね?じゃねーよ。そんな簡単に許してくれるかよ。自分のために供えてくれたもんをオレが横取りしたんだぜ。神様も仏様もカンカンに怒っているよ。オレなら、横取りされたら許さねーもん」

「あんた、おもしろいこと言うね」

思わず、笑ってしまう。

「おもしろくなんかねーよ」

「名前は何ていうの?」

「さとる」

「さとるって、悟りって書く悟?」

「そうだよ、悪いか」

プイと横を向く。

やはり、おもしろい。

「悪くなんかないよ。あんたが、神様仏様が怒っているかもしれないって思っているということは、反省しているってことじゃない。そんな反省している子にいつまでも怒っているほど、神様仏様も暇じゃないわよ」

「ほんとか?」

「ほんとよ。そんな器が小さかったら、神様仏様なんてやってないわよ」

私も話にノってきて、仁王立ちになる。

「そ、そうかな?」

私の勢いに押されている。

「そうだよ」

そう答えて、悟の肩に手を置く。

一瞬目の前が暗くなって、悟の記憶が頭の中に入ってくる。

思ってた通り、戦時中のようだ。

兵隊さんがたくさんいる。闇市のようなものが開かれているようで、みんな同じような服を着ている。あまり、色がないように見える。古いフィルム映画を観ているようだ。

悟といえば、本人が言ってた通り、寺や神社に行ってお供え物を盗んでいる。お盆なのか、墓の前にもお供え物がしてある。それも、盗む。だが、盗む前に律儀に手を合わせている。

「いただきます」と言っているのがわかる。

この子は、本当に悪い子ではない。食べるために、生きるために仕方なく盗んだのだろう。

今度は、畑から大根を盗んでいる。どうやら、盗んでいるのを見つかったようで、棒を持ったおじさんに追いかけられている。

あ、捕まったようで、棒で殴られている。盗んだのが悪いと思うが、子供が殴られているのを見るのは辛い。

もう許してやってもらえないだろうか。

私はそう思うが、盗んだのが初めてではないらしく、かなり殴られている。

この子は、悟は、必死に生きているんだけなんだ。

もう罰は受けている。

場面が変わる。

今度は、火の海だ。飛行機が爆弾を落としている。また空襲だのようだ。闇の中に煙と炎が舞い上がっている。その上を飛行機が順番に爆弾を落として行く。人の声は、聞こえない。爆弾の音が大きくて、掻き消されているのだろう。爆風で、草木や家が飛ばされて行く。

悟は、どこ?

火の海の中を探す。できれば、安全な場所にいてほしい。

記憶を観ているだけなのだろうが、祈らずにいられない。

悟は、川の堀端にいた。他の人たちが逃げ惑うのを見ているみたいだ。

なぜ、逃げない?

なぜ、そこにいる?

何を見ているんだ?何か探しているのか?

いや、違う。

足が動かないんだ。殴られた時のケガが治ってないんだ。

だから、走れないんだ。

悟、悟、悟!

聞こえる?

聞こえたら、どこかに隠れて!

逃げて!逃げてってば!

私の声が届いたように、悟が川の堀の中へと降りて行く。そこには、たくさんの葦が生えていて、悟を隠してくれそうだ。葦の群生の中に悟が立っている。でも、隠れようとは、しない。

悟は、ただ、空を見ていた。

何だか、覚悟しているように見える。

悟の顔が燃え上がる炎に照らされている。

悟、何を見ているの?

悟、こっちに来て!

悟!生きて!

届かない声を掛け続ける。

その間にも無数の飛行機がやってくる。悟の上にも飛行機が飛んで来る。

まるで、夜空に光る赤い流れ星のように。

悟の頭の上で、爆弾が光った。

いやー!やめてー!

記憶から戻る。

悟が心配そうに私を見ている。どうやら、私は叫んでいたようだ。

「オレさ、盗みばっかりやってたからさ、バチが当たったんだよ。だから、死んだんだよ」

悟が情けなさそうに言う。

「違うよ、違う!そんなことない。悟は良い子だよ。良い子に決まってるよ!」

思わず、悟を抱きしめる。

「あんた、良い人だな。オレのこと良い子なんて言った人、初めてだよ」

「悟は、良い子。悟は、良い子なの」

「もう、いいよ。わかったって」

悟が私の腕の中で、照れて笑っている。

「悟、見つけたよ。よく頑張ったね。大丈夫、みんなと同じところに行けるから」

悟が嬉しそうに頷く。

最後に「ありがとな」と言って消えた。

私の腕の中には、悟はもういない。なのに、感覚は残っている。確かに、悟はいたんだ。確かに、悟は生きていたんだ。悟だけじゃない、見つけた子たちは、みんな生きていたんだ。それを忘れてはいけない。

私は、立ち上がる。

最後の兄妹を見つけなければならない。

絶対に誰も残しては、いけない。

探すといっても、もう柱は全部見た。他に隠れられる場所なんてない。

私は、ふと阿弥陀さまを見る。

何だか、阿弥陀さまが下を見ておられるような気がする。

阿弥陀さまの下には、隠れられるような隙間はない。

前には、五色の花と沢山の供物が置いてあるだけだ。

阿弥陀さまに近付いてみる。やはり、阿弥陀さまは、下を見ておられるように見える。

阿弥陀さまの下?台?まさかの床下?

違うな。阿弥陀さまは高い位置におられるから、下を見ておられるように見えるが、実は後ろを示しておられるのではないか?

私は、阿弥陀さまの後ろに回ってみる。

あった。

そこには、小さな襖がある。前からだとわからなかったが、後ろには、もう一部屋あるみたいだ。

阿弥陀さまは、ここを開けろと仰っているんだ。襖の引き手に指を掛ける。

すーっと開く。

小部屋の中に、あの兄妹が立っていた。行燈がほのかに光って、兄妹を照らしている。

妹の方は、兄の後ろに隠れながら私を見ている。

「みんなを見つけてくれたんだね。ぼくらで最後だね」

兄の方が前に出てくる。妹も兄にぴったりとくっついて出てくる。

「うん。みんな、見つけたよ」

私は、兄妹の背の高さに合わせて屈む。この兄妹の顔を見ると、初めて会うはずなのに、何だか懐かしい気がする。誰か、知り合いの子と似ているのだろうか?

でも、知り合い、親戚にも、このくらいの歳の子供はいない。

いろんな子供の記憶を見たので、感情移入し過ぎてしまってるのかもしれない。

私は、兄妹の肩に手を置いた。

一瞬目の前が暗くなって、兄妹の記憶が頭の中に入ってくる。

ここは…

玄関、お風呂、トイレ、台所、お爺ちゃんお婆ちゃんの部屋、居間、奥の部屋。

お父さんが寝転がって新聞を読んでいる。お母さんが、台所でご飯を作っている。お爺ちゃんとお婆ちゃんが笑っている。お兄ちゃんが誕生日に買ってもらったラジコンを動かしている。

そして、私がいる。

ここは、私の家だ。それも、子供の頃の家の様子が見える。

どういうことだ?

なぜ、私の家が見える?

私も兄も生きているのに。あの兄妹と私の家族とどういう繋がりがあるというの?

私が混乱していると、あの兄妹が私の前に立つ。

「わからない?」

私の目を覗き込むようにして聞く。

「うん。わからない」

「わからないか。無理ないけどね」

男の子が皮肉な言い方をする。

「どういうことなの?」

「じゃあ、これを見て」

男の子がそう言うと場面が変わる。

お母さんが布団に寝ている。とても、辛そうだ。私が母の布団の側に立っている。小学低学年くらいだろうか。

待って、こんなことがあった気がする。

しとしとと雨が降っていて、洗濯物が家の中に干してあった。お兄ちゃんと私は、家で留守番をしていた。すると、お父さんとお母さんが帰ってきたんだ。すぐにお母さんは、布団で寝た気がする。

お母さんは、泣いていた。

「あなたたちの弟か妹が死んだんだよ」って言って。

「思い出した?」

男の子が私に聞く。

「あの時のお母さんのお腹の中の赤ちゃんがあなたたちなの?」

「あの時は、ぼくじゃない。こっちの妹の方だよ」

妹を前に出す。でも、すぐにまた男の子の後ろに隠れてしまう。

「ぼくはね、君たち兄妹が生まれる前に死んだんだ。だから、君の一番上のお兄さんってわけだね。そして、この子が君の妹になる」

また、妹を前に出す。

「私のもう一人のお兄ちゃんと妹?」

「そうだ。同じ親から生まれた兄妹さ。と言っても、オレたちは生まれることができなかったけどね、だから名前も無いんだ。それでも、知ってほしかったんだ。他にも兄妹がいるんだってね」

私の記憶が蘇る。仏壇には、いつも牛乳が供えてあった。お菓子があった。

それは、お兄ちゃんと妹のためだったんだ。

「ごめんね。私、忘れてた… 酷いよね、同じ兄妹なのに…」

生まれてなくても同じ兄妹だと思うと涙が出る。

忘れてて、ごめん。

知らなくて、ごめん。

「ぼくは、君のお兄さんだから、君を泣かしたいわけじゃないよ。ただ、知って欲しかっただけなんだ。それだけでも、違うんだよ。誰かの記憶に残ることで、魂は救われる。忘れられるということは、とても辛いことなんだ」

「うん。絶対に忘れないよ。私に、もう一人お兄ちゃんがいたことも妹がいたことも」

私も子供に戻っていく。

「ありがとうな」

お兄ちゃんが私の頭を撫でる。

「ぼくたちの分も、一生懸命生きて、幸せになるんだ」

「うんうん。がんばる」

泣きながら答える。

「ぼくたちは、もう行くよ」

お兄ちゃんが私から離れる。

「え、もう行くの?」

「もう行かなきゃいけないんだ。長い間待っていたからね。さぁ、ぼくたちを見つけて」

お兄ちゃんが両手を広げる。

私は立ち上がる。

「見つけたよ、私のお兄ちゃんと私の妹。会いに来てくれて、ありがとう」

私がそう言うと兄妹が消えて行く。

「会えてうれしかったよ」という言葉と笑顔を残して。

かくれんぼは、終わった。

私は、夢を見ていたのだろうか?

夢ならいい。夢でないなら、辛すぎる。

子供たちを触れた手を見る。ちゃんと感覚が残っている。でも、みんな消えた…

襖の前で私が困惑していると紹隆住職がやって来た。

「りすさん、終わりましたか?」

「はい。かくれんぼ、終わりました」

気が抜けたような返事をする。

「お疲れ様でした」

「紹隆さん、あの子たちはいったい…?」

「あの子たちは、生前かわいそうな思いをした子供たちのようです」

紹隆住職が手を合わせる。

その姿を見ると我慢していた悲しい想いが溢れ出してきた。

「紹隆さん、あのね、あの子たちね、悪くないの、良い子たちなの、優しい子なのに…どうして、どうして…」

泣き声になって、後が続かない。

「りすさん、あの子たちは、良い子です。子供は、皆良い子なのです」

「じゃあ、どうして死ななきゃいけないの?どうして、辛い思いをするの?どうして、子供にあんな顔をさせるの?あの子たちが何をしたっていうの?どうして、どうして…」

私は、紹隆住職の黒衣の袖を掴んで訴える。

「りすさん、落ち着いて下さい。何を見たのか教えてくれますか?」

紹隆住職は、私の腕を持つとそっと座らせた。

「はい、子供たちの肩に触れると子供の最期の時が見えて…」

紹隆住職に自分が体験したこと、子供たちの記憶が見えたことを話した。

私は、子供たちの話をすると共に、悲しみを紹隆住職にぶつけていた。自分一人では、抱えきれなかったからだ。紹隆住職は、何も言葉を挟まずに最後まで頷きながら聞いてくれた。

すると、話していくたび、私の中から悲しみという重みが抜けていく。一つ話せば、一つ重みが抜けていくように心が軽くなる。本当に抜けていくという言葉がぴったりの感覚だった。

「そうだったんですね。それは、辛かったですね。りすさん、大丈夫ですか?」

紹隆住職が心配そうに聞く。

「はい。もう大丈夫です。取り乱して、すいません」

私は素直に頭を下げた。

「りすさんは、優しい。優し過ぎるのかもしれませんね。だからこそ、あの子供たちを見つけることができたのですが」

「そういえば、私の役目だと言っておられましたね?」

「そうです。あの子たちの心を救ってやれるのは、りすさんだと思ったからです。私の直感は、当たったようです」

「直感ですか?」

「あの子たちに必要なのは、優しさです。そして、自分事のように泣いてくれる心です」

「確かに、すぐ感情移入するし、すぐ泣きますが…」

「それと、子供に近い心をお持ちでないと」

「はい、確かに子供っぽいというのか、精神的には、子供ですが…って失礼な!」

思わず、笑ってしまう。

「やっと、笑ってくれましたね」

紹隆住職は、わざと言っていたようだ。

「でも、子供たちを見つけるだけで、よかったのでしょうか?」

一番の疑問だ。

「子供たちは、見つけてほしかったのです。だから、かくれんぼなのです。もしかしたら、子供たちはとても長い間隠れていたのかもしれません。誰かに見つけてほしいと願いながら。それをりすさんが見つけたのです。やっと見つけてもらえたのです。きっと、子供たちは喜んでいると思いますよ」

「それなら、よかったです」

ホッとして、私に笑顔が出る。それを見て紹隆住職も笑顔になる。

「この正源寺には、阿弥陀如来様がおられます。それに、水子子育て地蔵尊様もおられます。それだけではない、たくさんの仏様がいらっしゃる。罪の無いその子供たちをきっと良いところへと導いてくれるでしょう。ここからは、僧侶としての私の仕事です。その子供たちのためにご供養させていただきます」

紹隆住職が手を合わせる。

「ありがとうございます」

私も手を合わせる。

ふと、紹隆住職に問うた。

「紹隆さん、世界が優しさに溢れたら、あの子供たちに起こったような苦しみや悲しみ、辛いことは無くなるのでしょうか?」

「りすさん。私は、こう思います。優しいだけではなく、勇気と強さも必要だと思います。人を守る強さや自分を守る強さ、人を守る勇気や自分を守る勇気、そこから優しさも生まれてくるのではないでしょうか。そして、そこから生まれた優しさは、人を大切にする強さを持っているのではないでしょうか」

「強さと勇気から生まれる優しさ…」

「はい。それだけでは、足りないのかもしれません。でも、私はそう思うのです」

「難しいですね…」

「本当に難しいことです」

「紹隆さん、また会えますか?」

正源寺からの帰り際、私はなぜか振り向いて、紹隆住職に聞いていた。

自分でも、なぜ聞いたのかわからない。

「もちろんです。会えますよ」

「また、ここに来てもいいですか?」

「いいですよ。いつでも、いらして下さい。りすさんが来たいと思った時、この正源寺の門は開きます」

紹隆住職がそう言って、一枚の御札を手渡してくれた。

「これは?」

「この御札を持っておいて下さい。りすさんを守ってくれるはずです」

「ありがとうございます。お守りにします」

「それと、…のことをよろしくお願いしますね」

紹隆住職が微笑んでいる。

よろしく?だれを?と思っていると、何だか紹隆住職が霞んで見える。

ああ、疲れているんだなぁと思いながら、紹隆住職に手を振っているといつの間にか正源寺の山門を出ていた。パタンと音がして、我に返って振り向くと山門が閉まっている。ひとりでに扉が閉まったようだ。

ここまで来ると、少々の不思議も気にならない。

ただ、外はもう夜になっていた。真っ暗闇で、何も見えない。月も出ていないから、空は曇っているのだろう。そういえば、ここに来る時に街灯もなかったのを思い出したが、一番肝心なことを紹隆住職に聞くのを忘れている。

この江戸時代のような町並みは、何なのか?を聞いていない。

そして、戻って聞こうにも、もう山門は閉まっている。ついでに、お寺の灯りも消えいる。

困った。正しくいうと、ヤバイ。

どうやって帰ればいい?

スマホを取り出すと、相変わらず画面がグルグルと回っている。

律儀なヤツだ。まだグルグルしている。そろそろ止まっていいんだぞ。

とにかく、ここを離れなければ。山門から離れる。

すると、少し離れた所に提灯のような灯りが見える。ロウソクの灯りだからだろうか、提灯しか見えない。提灯を持っているだろう人が見えないのだ。スマホの明かりで照らしてみようと出してみるが、バッテリーが切れてしまったのか画面が点かない。

つくづくツイてない。

今、切れなくてもいいだろう。

「なんで、今なん?」という言葉とため息が出た。

こうなると、あの提灯を頼るしかない。少しずつ近寄ってみる。誰がいるかわからないので、様子を見ながらだ。でも、一歩近付くと一歩離れるという感じで距離が縮まらない。こちらが、歩くのを躊躇すると、こっちへおいでと言っているように提灯が揺れる。それでも、提灯を持っている人が見えないのは、なぜなんだろう?

でも、付いて行くしかない。

どれくらい歩いただろう。

なにせ、真っ暗な中を提灯を追ってきたから距離感が掴めない。だから、どれだけ歩いたのか、どこにいるのかもわからない。

しばらくして、提灯が止まったので、足元を見てみると土の道ではなく、木の板の上にいることに気付いた。

永代橋の上にいる?そう思った時、雲に隠れていた月が顔を出した。幻想的な月が辺りを明るくする。

そして、見た。

提灯だけが宙に浮かんでいるところを。元々、持っている人なんかいなかったんだ。

提灯が私を案内していたんだ。だから、提灯しか見えなかったんだ。

私に見られたのがわかったのか、提灯はフッと消えた。

あ!と思った時、私はベッドの上で目覚めた。どうやら、私の部屋である。

え?夢だったの?

それにしては、長くて不思議で、リアルな夢だった。

起き上がると、手には御札が握られていた。御札を見ると筆で書かれているからだろうか、達筆だからだろうか、文字がくしゅくしゅっとなっていて、何という漢字なのかもわからない。ふと、お札の端に小さな字で『無理しないで下さいね』と書いてあるのに気付く。これだけは、読める。

でも、このお札があるのだから正源寺に行ったのだろう…とは思う。自信がないのは、記憶が所々だからだ。でも、このお札だけが手がかりだからと失くさないようにとタンスの引き出しに入れた。

後日、どうしても気になって、紹隆住職に連絡を取る。確かに、施餓鬼会という法要はあるが、りすさんは、来ておられなかったように思いますとのことだ。

確かに、あの正源寺はおかし過ぎる。あれは、本当にあったことなんだろうか、夢だったのだろうか、もしかしたら、異世界に行ったのだろうか。

思い切って、紹隆住職に話してみることにした。さすがに、異世界に行ったのだの、タイムスリップしただのは言わずに、夢を見たということにして。

「あの、私、夢を見たのかもしれません」

「夢ですか?」

「はい、正源寺に行く夢を見たんです」

私は、永代橋を渡ったら江戸時代のような町並みだったこと、正源寺の門を見つけて中へ入って行ったこと、すると、黒衣の紹隆住職が出てきて、法要に参加することになったら、子供たちの霊が出てきてかくれんぼしたこと、帰りに紹隆住職に御札をもらったことを思い出しながら細かく話した。

「うーん。不思議な夢ですね」

紹隆住職の率直な感想である。

確かに、夢にしても、現実にしても、不思議としか言えない。

ただ、これは夢だろうと思わせるのが、私の行った正源寺と本物の正源寺が違うということだ。私の行った正源寺は、木造のお寺だったのに、本物の正源寺は、木造ではない。それに、境内に稲荷神社などはないという。

「もう一つの正源寺ですね」

紹隆住職が言った。

もう一つの正源寺。

確かにそうだ。私は、もう一つの正源寺に行ったのかもしれない。

「悪い夢じゃなければ、いいのですが…」

紹隆住職が心配する。

「悪い夢じゃないです!紹隆さんに会えたのですから!」

「それなら、よかったです」

危ない、紹隆住職に心配をかけるところだった。

「少し、その夢で気になるところがあります」

「気になるところですか?」

「はい。子供たちのところです。子供たちの最期の時に出てくる怪火や祭囃子、血塗りの下駄、葦の群生、行燈、永代橋から出る沢山の手、それに、りすさんが永代橋を渡る時に見た黒鯉、帰る時の人がいないのに浮いている提灯。これらは、本所深川七不思議ではないでしょうか?細かく言うと、本所と深川には、それぞれに七不思議があるのですが。

万年橋の主、六万坪の怪火、馬鹿囃子、血塗りの下駄、永代橋の落橋、片葉の葦、消えずの行燈、送り提灯。夢のお話を聞いていると、これらの七不思議を思い出すのです」

「七不思議ですか?」

「はい。江戸時代から伝わる怪異ですね」

「江戸時代の怪異?私は、江戸時代の七不思議の夢も見ていたんですね…」

「そうかもしれませんね。しかし、不思議な夢ですね」

「はい、不思議でリアル過ぎる夢でした」

「確かに、リアルで不思議な夢ですね。まるで、物語のようですね」

物語?

確かに、物語のようだ。

「紹隆さん!ちょっと、この夢を物語として書いてみようと思います。短編ぐらいにして。協力してくれますか?」

「いいですよ。何でも協力します」

紹隆住職の「物語のようですね」の一言で、夢の話を物語にすることになった。

でも、ここから不思議が続いていくことに、二人はまだ気付いていない。

それからしばらくして、お彼岸の日。

お墓参りから帰ってくると、隣の家とうちの家の間の狭い通路で、線香の香りがした。こんな所で線香を炊くことは絶対にありえない。不思議に思って何回も確認しに行くが、1日経っても線香の香りは消えない。

もしかして、墓参りに行って何か連れて来た?

ずっと同じ場所で、丸一日線香の香りがする。もうそれしか考えられない。

そう考えてしまうくらい匂うのだ。香るじゃなく、匂うという感じだ。

私は仏壇の前に飛んで行って、仏壇の中にあるひいじいちゃんの写真に向かって

「ひいじいちゃん、もしかしたら何か連れてきたかもしれん!見てきて!」と頼んだ。

線香の匂いなんだから、ひいじいちゃんに頼むしかないと思ったのだ。

しばらくして行くと、これまた不思議なことに線香の香りが消えていた。

それはそれで、ちょっと怖くなって紹隆住職に相談することにした。

「信じてもらえないと思うんですが…」

「どうしました?」

線香の匂いが一日経っても消えないこと、ひいじいちゃんに頼むと匂いが消えたことを説明した。

「それは、不思議ですね。でも、線香の香りは悪いものではありませんよ」

紹隆住職の言葉で安心する。

そういえば、正源寺へ行った夢から目が覚める時に甘くて深いお香の香りがしたことを言うと、それは伽羅という香木の香りではないかという。

大法会(施餓鬼会)には、沈香という香木を炊くということだった。そして、沈香の中でも、最高級品が伽羅だという。伽羅は、ベトナムのごく一部の地域でしか採れない希少で貴重な香木なので、あの甘く濃厚な香りは、幻の香りと言ってもいいくらいだそうだ。

あの香りは伽羅だったのだろうか。

幻の香り、幻の正源寺。

あれは、本当に夢だったのだろうか。

「紹隆住職、長い長い数珠ってありますか?」

あれから一ヵ月経った十月のある日、紹隆住職に聞いた。

「ありますよ。儀式用に近いものですが」

「じゃあ、棒にふさふさの毛のような物はありますか?」

「棒にふさひさの毛…それもありますよ。どうかしましたか?」

「また、夢を見たんです」

私は、また夢で見たことを話した。

「今日の朝方なんですが、起きてるような寝ているような時の夢です。私の部屋に小包が届くんです。開けてみると、黒と白の玉の長い長い数珠が入ってたんです。それにふさひさの毛が付いた棒と。なぜか、私はその数珠を首にかけてしまうです。すると、お経が聞こえてくるんです。はっきりとした声というのか、ハキハキした声のお経というか。それで、怖くなって、数珠を外すのですが、お経はずっと聞こえるんです。思わず、私が助けてー!と叫んで目が覚めたんです」

「それは、また不思議な夢ですね。ただ、長い数珠というのは、作法的に首にかけたりしないんです」

「そうなんですね。そういえば、夢の中なんですけど、私は、その小包を待っていたような気がします。だから、すぐに開けたんです。なぜ、首にかけたのかは、わかりませんが…」

「この間、私がお寺の話をいろいろしてしまったからでしょうか?」

「いえいえ、違います!私が不思議な夢を見たなぁって考えてたからだと思います」

「りすさん、気になった夢や不思議な夢を見たら、いつでもいいですから話して下さい。一人で不安になってはいけませんから、私に話して下さいね」

「はい、ありがとうございます。また、不思議な夢を見たら聞いて下さい」

「わかりました。いつでもどうぞ」

紹隆住職に話すと、不思議と不安が消えて行く。まるで、紹隆住職に話せと言われているみたいに。

いや、知らせろと言われているのかもしれない。

そして、十一月の初め。

不思議な夢のことも忘れそうになっている日のことだった。

「紹隆住職、大きな木魚ってありますか?尾が上になっているような。えーっと、鯱鉾みたいな感じの…」

いつものように、紹隆住職に訳も言わずに突然質問する。

「あります。大きな木魚も尾が上になってて鯱鉾みたいな、鱗がついた物があります。鯱鉾も確か龍の子供が由来だったと思いますが、木魚も龍の子供で「蒲牢(ほろう)」に由来するとも伝わります。龍の子供は、「龍生九子」といいまして、九匹いたとの伝説があります。あ、それで木魚がどうかしましたか?」

紹隆住職も慣れたもので、訳も聞かずに答える。きっと、また何か不思議な夢を見たのだろうとわかるからだ。

「はい。あの、木魚を運んで、お坊さんが並んでて、そして、光ってて…」

「りすさん、落ち着いて下さい。よーく思い出して下さい。慌てないでいいです」

「すいません。支離滅裂でしたね。また、夢を見ました。お坊さんから横に並んでるんです。何列も。衣の色もみんな違っていて、袈裟は金色だったように思います。そのお坊さんの前をかなり大きな木魚が運ばれて行きました。四角の白い大きな座布団に乗せて。かなり広い部屋で、襖には絵が大きく描かれていました。襖絵です。そして、光ってるんです。灯りのせいなのか、わからないんですが、襖絵もお坊さんの袈裟も明るく光って見えるんです。それを斜め上から見てるんです。あまりに不思議というのか、見たことない景色だったので、びっくりしてしまって…」

「それは、不思議な夢ですね。このお話を聞いて、総本山知恩院の書院を思い浮かべました。襖絵と多くの僧侶、そして大きな木魚があります。木魚で念仏を称える時には、阿弥陀様の光明に照らされて、お導きを頂く思いで称えます。なので光っている光景は、それなのかもと思ってしまいます」

「ええっ⁈本当にそんなことが現実にあるんですか?」

「はい、大きな木魚は持ち運べませんが、かわるがわる叩いてお念仏を称えます」

「でも…なぜ、こんな夢を見たのでしょうか?」

「なぜかは、わかりませんが、不思議でもあり、この間からの夢と何か繋がりを感じます」

「繋がりですか…」

「はっきりとこれとは、言えませんが…まだ、何か続きがあるようにも思えます」

「えっ⁈まだ続くんですか?」

「いやいや、わかりませんが、そんな気がするだけです」

「もう一つの正源寺と関係があるのでしょうか?」

「うーん。私には、そのように思えてしまうのですが、こうですと説明もできないです。すいません」

「いえいえ、こちらこそ、いつも困らせてすいません」

「それにしても、不思議です」

いつも、夢の話の最後に不思議ですねになるのが、定番になった。

でも、なかなか物語ができあがらなかった。私も紹隆住職も納得できる物語にならないのだ。何かが、足りないような続きがあるような気がするからだ。

「続きは、来年にしていいですか?」と私から言った。

「じっくり行きましょう」と紹隆住職に返事をもらった。

正月明けのある日。

何気なく、SNSを見ていると正源寺の投稿を見つけた。東京大空襲で灯籠と庭石だけが焼け残った写真を投稿しているものだった。そこには、『今は、広渡寺の方に正源寺にかつてあった灯籠と庭石が移設されております』と書いてある。

写真を拡大して見てみる。

ん?

この灯籠、見たことがある。

どこかで、この灯籠を見た気がする。

ゆらゆら揺れる灯り、子供の声が頭の中に蘇る。そうか、あの正源寺だ!あの夢の中の正源寺で見た石灯籠と庭石が現実にあるというのか?

でも、そこには、正源寺にかつてあったと書いてある。かつてあったとは、どういうことだ?

すぐに紹隆住職に問い合わせた。

しばらくして、紹隆住職から返事が来た。

今の正源寺は、東京大空襲後に建てられたもので、江戸期から続く正源寺は大空襲にあって全焼したということだ。御本尊である阿弥陀さまも消失してしまったので、有馬温泉にあるお寺からお招きしたそうだ。何もかも消失したが、あの灯籠と庭石だけが残ったのですと。

でも、私が行った正源寺には、石灯籠と庭石があった。そういえばと、江戸時代のような町並みを思い出す。

私は、江戸時代にタイムスリップしたのか?いや、元々夢を見ていたのだろうか?

私が考え込んでいると、紹隆住職が思い出したように言う。

「そういえば、前にりすさんが今と違う正源寺に行った夢を見たと言ってましたよね?何か、関係があるのでしょうか。

確か、ずっと前に江戸時代の正源寺の境内が載った本のコピーを頂いたように思います。探してみますね」

「ほんとですか⁈お手数ですが、よろしくお願いします!」

「承知しました」

江戸時代の正源寺の境内図がある!

気になる。とても気になる。何かの手がかりになるかもしれない。私が見たものは、行ったところは、何だったのか。

それが、わかるかもしれない。

それから、一ヶ月後。

「りすさん、境内図ありました。画像を送りますね」と言って画像が送られてくる。

境内図が一枚と寺の建物を詳細に書いた文献が二枚。

「ありがとうございます!わぁ、すごい!」

と言ったものの、江戸時代の筆で書かれた文字だ。さっぱり読めない。わからない。 だが、まさか全部にふりがなを書いて下さいとも言えない。紹隆住職だって、忙しいのだ。境内図を探してもらっただけでも、大変なのに、ふりがなは…とても言えない。

ということで、二日間境内図と文献とのにらめっこが始まる。境内図に書かれているであろう建物の名称と文献の文章を照らし合わせる。境内図にその名称を書いていく。どうしてもわからないのは、紹隆住職に聞くことにする。境内図の文字が恐ろしいくらい読めない。拡大しても、字がくしゅくしゅってしていて、落書きにしか見えない。

紹隆住職に泣きつくか。降参するか。

ダメだ。そんなことできない。

ネットで検索しても出てこない漢字と格闘しながら、何とか境内図のほとんどに建物の名称を書き込んだ。庭の記載がないので、広い場所に『庭?』と書き込む。それと、本堂の前にある『向』ともう一つの漢字がわからない。

『向◯』一体何だろう?

それに、参道らしきところに『円光大師?』と書いてあるように思うが、円光大師って誰だ?文献の方には、圓光大師になっている。多分、同じ人だろう。

ちょっと待て。あのもう一つの正源寺に行った時に、参道に小さなお堂があって、中にお坊さんの像があった。あの人のことじゃないか?

境内図を改めて見る。

あのもう一つ正源寺にも、門が二つあった。細長い参道に小さなお堂。境内に入ると左に観音堂と地蔵堂。右には、お稲荷さんにその奥に、土蔵と庫裡。

そして、山門の正面に本堂。

じぃーと境内図を見る。

この墓場って書いているところ、見た気がする。地蔵堂の裏に、墓が並んでいたのが見た気がする。それに、庫裡の裏にある庭のように広い場所に大きい銀杏の木があったのを覚えている。大きい木だから庫裡の屋根より高くて銀杏の葉が見えていたのだ。

江戸時代の正源寺の境内図と夢で行ったもう一つの正源寺が、一致しているように思える。

まさか、この正源寺は焼失しているんだ、行けるはずがない。しかも、時代が違う。

とにかく、建物の名称を書き込んだ境内図の画像を紹隆住職に送って見てもらうことにした。

しばらくすると返信が来た。

「こんばんは。拝見しました。

かなり大変な作業だったと思います。確認しましたが、あってます。境内図では本堂が客殿となってますが、客殿造りの為、そのような記載かと思います。

庭の場所は不明です。庭と書いて頂いた場所は、記載がないので不明です。もしかしたら火除地かもしれません。湯殿の周辺が庭だった可能性もあるかと思ったりしてます。圓光大師は法然上人の事です」

この返信を読んで、ある文字に目が止まる。

『客殿』

客殿造りって何だ?本堂と違うのか?

すぐに検索をかけて、画像を探す。

すると、見つけたのだ。私が行ったもう 一つの正源寺と似た客殿造りの本堂を。

階段のない本堂。私が行った正源寺の本堂と同じだ。

検索した画像を送り、そのことを紹隆住職に伝える。

「おそらく、写真のものが、客殿造りの本堂かと思います。入り口の屋根が別の場所になっているのが、向拝(ごはい)と呼ばれる場所です。夢で見た正源寺は、江戸期の正源寺で間違いなさそうです。客殿造りの本堂とりすさんは知らなかったのですから。やはり、不思議としか言えません」

紹隆住職から見ても、夢の正源寺と江戸時代の正源寺が一致する。

「紹隆さん、これには、何か意味があるのでしょうか?」

「私には意味があるように思えます。昔の正源寺に行き、施餓鬼会で餓鬼と子供たちの霊と出会う。りすさんは、阿弥陀様に招かれたのかもしれません」

「招かられた?どうして、私が?」

「どうしてでしょう?私にもわかりませんが、物語を書いていることと関係があるのでしょうか。この夢は、まるで物語のようでもありますから」

「物語ですよね…確かに、現実離れしてますから」

「灯籠と庭石に目が止まるというのは、りすさん自身が何か感じられたからではないでしょうか」

「私自身が感じた…」

「とても、良い夢だったと思いますよ。餓鬼の話も、子供たちの話も」

「紹隆さん、何だか書けそうな気がしてきました」

「よかったです。もうすぐ完成ですね」

紹隆住職の笑顔が見えた気がした。

ふと、もう一つ正源寺の紹隆住職に貰った御札のことを思い出した。タンスの引き出しを開ける。

御札は消えている。

やっぱりだ。消えていると思った。

御札に書かれていたあのくしゅくしゅの漢字、江戸時代の境内図の字と同じだった。やっぱり、私は江戸時代に行ったんだ。

でも、あの御札は、もう必要ない。

もう一つの正源寺は、物語の中で生き続ける。もう二度と焼失することはない。私の中にも、紹隆住職の中にも、読んだ人の中にも、生き続けるからだ。それが物語なのだ。

阿弥陀さまは、それを私にさせたかったのかもしれない。

きっと、阿弥陀さまは、物語を完成させるのに力を貸してくれる。

いや、もう力を貸してくれている。

私に灯籠と庭石の写真に目を止まらせ、紹隆住職に江戸時代の境内図を見つけ出すようにさせたのは、阿弥陀さまなのだから。

阿弥陀さま。

きっと、この物語を完成させますね。

それまで、少し待っていて下さい。

もう一つ正源寺で待っていて下さい。

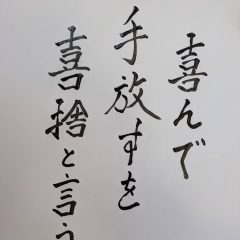

私は、再度ペンを握った。

どう書けばいい?

物語にするには、どうすればいい?

阿弥陀さまは、私に何を伝えろと言っているのだろう?

心が迷い始める。

焼け残った灯籠と庭石の写真を見る。

阿弥陀さま、

熱かったろうに、

辛かったろうに。

阿弥陀さまだけじゃない、十一面観音さまだって、お地蔵さまだって、お稲荷さんだって、同じ思いをしたんだ。

あの悲しい思いをした子供たちだけじゃないんだ、仏様たちも悲しい思いをしたんだ。

その思いを伝えるために、灯籠と庭石は焼け残ったのかもしれない。

でも、私には、阿弥陀さまの声は聞こえない。阿弥陀さまのお心をわかろうとするのに、未熟な私には、わからない。

悲しみも伝わる、辛さも伝わる。

でも、これだけじゃないはずだ。

きっと、今まで見てきた夢には意味があるはずなんだ。

私は、声を出して阿弥陀さまに問いかける。

「阿弥陀さま。何を書いたらいいですか?何を伝えたらいいですか?どう書いたらいいですか?私には、わかりません。私には、きっと無理なんです」

ほとんど、泣き言だ。

朝から晩まで、同じことを繰り返して呟いていた。途中、紹隆住職にも泣き言を言った。

「阿弥陀さまの思いを考えても、考えても、わかりません。何か意味があると思うのに…」

「そうですね。難しいですね。私も考えてみます」

私の泣き言で紹隆住職を困らせた。

その夜のことだ。

頭の中に言葉が浮かぶ。

『紹隆さんは、紹隆さんのままでいい』

紹隆さんは、紹隆さんのまま?

紹隆さんのままでいい?

どういうことだろう?

でも、このヒントで気付いた。

もう一つの正源寺は、物語として書いているから、登場人物である紹隆さんのキャラや木の葉りすのキャラを作っていたのだ。

それをそのまま、本人のまま書けばいい。それだけじゃない、夢で見たこと、不思議な出来事をそのまま書けばいいということだ。だって、それが、もう一つの正源寺である東京大空襲で消失してしまった正源寺の物語なのだから。

正源寺の物語をそのまま書き残す。

私にできることは、それしかない。

私は、また紹隆住職にそのことを話した。すると、紹隆住職も納得してくれた。

「私もそのままがいいと思います」と。

もう、ペンは止まらない。頭の中に出てくる文章を忘れてしまわないように、止めてしまわないように書き続ける。

今思うと、あの消えた御札に書いてあった『無理しないで下さいね』は、阿弥陀さまからの優しいメッセージだったのかもしれない。

物語が出来上がった時、阿弥陀さまの笑顔が見えた気がした。

私は、ずっと阿弥陀さまの笑顔が見たかったのかもしれない。

完

この記事へのコメントはありません。